„Es gab viele Widerstände gegenüber Frauen, die sich in wissenschaftlichen Männerdomänen einen Platz erkämpfen wollten“

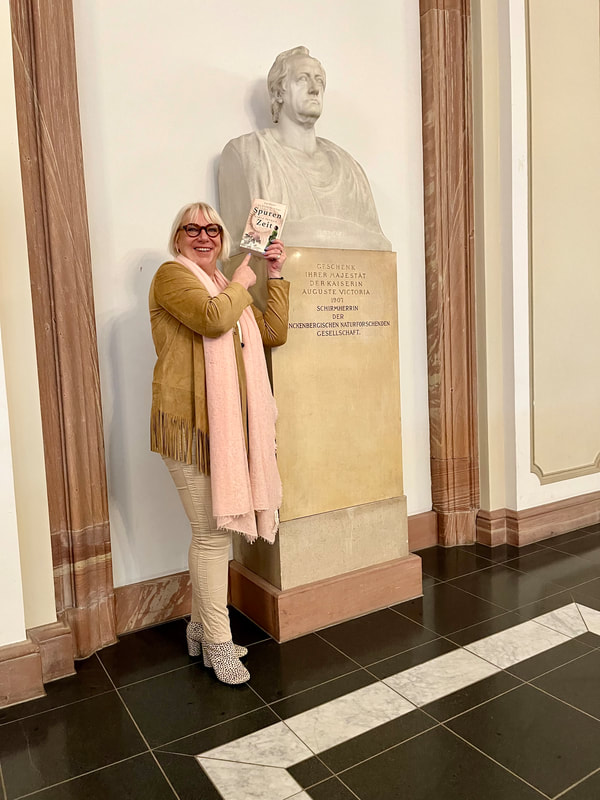

Die Berliner Autorin Birgit Borchert im Interview zu ihrem neuen Roman „Spuren einer fernen Zeit“, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Frankfurter Senckenberg-Museum spielt

Text: Sarah Luisa Görtz

Foto: Susie Knoll

Worum geht es in deinem neuen Roman?

Ich erzähle die Geschichte einer jungen Frau in der Kaiserzeit, die sich gegen die gesellschaftlichen Normen auflehnt, um ihr Leben anders zu gestalten, als es Anfang des 20. Jahrhunderts für Töchter aus großbürgerlichem Hause vorgesehen ist. Sophie von Mayden bekommt eine Anstellung im Frankfurter Senckenberg-Museum, wo sie Paul Klüver kennenlernt, einen jungen Doktoranden, aus sehr viel bescheideneren Verhältnissen, der sich seinen akademischen Weg hart erarbeiten musste. Er tritt ihr zunächst mit großer Skepsis gegenüber, glaubt nicht an die Ernsthaftigkeit ihrer Ziele. Mit ihrem Studium in Marburg und schließlich der Teilnahme an einer riskanten Expedition nach Afrika hofft Sophie, ihn und ihre Eltern davon überzeugen zu können, dass die Paläontologie für sie nicht nur ein netter Zeitvertreib ist, sondern echte Leidenschaft.

Du lebst in Berlin – warum dann der Schauplatz Frankfurt? Warum das Senckenberg-Museum?

Auf den ersten Blick lag es nahe, die Story rund um das Berliner Naturkundemuseum mit seinen imposanten Dinosauriern anzusiedeln. Doch dann fand ich heraus, dass das berühmte Senckenberg-Museum genau zu der Zeit, in der meine Geschichte spielen sollte, seinen damaligen Neubau bezog, und die altehrwürdige, malerische Universitätsstadt Marburg war perfekt, um meine Heldin dort studieren zu lassen. Ich wusste, dass die Entdeckungsreise zu neuen, mir teilweise unbekannten Schauplätzen interessanter wäre, als mich erzählerisch in meinem unmittelbaren Umfeld zu bewegen. Aber ganz ohne Berlin ging es dann doch nicht, da die spektakuläre Expedition nach Afrika, auf die ich Sophie unbedingt schicken wollte, vom hiesigen Naturkundemuseum organisiert wurde.

Kannst du dich noch an das erste Mal erinnern, als du ein Dinosaurierskelett gesehen hast?

Ja, sehr lebhaft – ein prägendes Erlebnis, das mein Interesse an Wissenschaft und Geschichte geweckt hat. Im Bremer Übersee-Museum stand ich als kleines Kind so einem riesigen Knochengerippe gegenüber. Das Interesse am Leben weit vor unserer Zeit hat mich nie losgelassen. Durch die Romanrecherchen bot sich mir nun die Gelegenheit, Näheres zur Dinosaurierforschung zu erfahren. Obwohl wir heute so viel mehr darüber wissen als zu Sophies Zeit, ist es für mich noch immer genauso faszinierend, im Senckenberg-Museum dem Skelett des Diplodocus longus gegenüberzustehen, wie es das im Dezember 1907 für meine Romanheldin gewesen sein muss.

„Schauplätze, (historische) Personen und der Kenntnisstand der Paläontologie zur Zeit der Handlung sind hervorragend recherchiert und in Szene gesetzt!“ – Das sagt Prof. Dr. Dieter Uhl, Leiter der Paläontologie am Senckenberg Naturmuseum Frankfurt, zu deinem Roman. Ein besonderes Lob aus dem Mund eines Wissenschaftlers – wie hast du recherchiert?

Um diese fiktive Geschichte so exakt wie möglich in einem realen Umfeld mit realen Personen anzusiedeln – ähnlich wie in der TV-Serie „Charité“ – musste ich in den unterschiedlichsten Quellen bis ins Detail recherchieren. Als gelernte Journalistin besitze ich dafür zum Glück die nötige Erfahrung. Meine Romanfiguren sollten schließlich nicht nur die Garderobe ihrer Zeit tragen, sondern auch nach deren Regeln denken und handeln. Die Recherchearbeit, vor allem das Studium der authentischen „Berichte der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft“, aber auch die eigene Anschauung der Handlungsorte und natürlich die Gespräche mit Fachleuten, wie den Wissenschaftlern im Senckenberg-Museum, waren unglaublich interessant und hilfreich. Professor Uhl hat mich nicht nur hinter die Kulissen des Museums blicken lassen, sondern stand mir dankenswerterweise auch während des Schreibprozesses mit seiner fachlichen Expertise zur Seite.

Wie viel Wahrheit und wie viel Fiktion stecken in deinem Buch?

Wahrheit und Fiktion überschneiden sich. Die fiktiven Romanfiguren sind Geschöpfe ihrer Zeit und hätten genauso leben können, wie ich es beschrieben habe. Bei meinen Recherchen stieß ich auf ein reales Vorbild für die fiktive Sophie von Mayden: die 1897 in Frankfurt geborene Paläontologin Tilly Edinger, die auch im Senckenberg-Museum geforscht und gearbeitet hat – allerdings erst einige Jahre nach meiner Romanheldin. Tilly Edinger gilt als Pionierin der Paläoneurologie und war eine der ersten weiblichen Paläontologen. Um diese Wissenschaftlerin zu würdigen, habe ich in meinem Roman eine Begegnung zwischen der fiktiven Sophie von Mayden und der damals elfjährigen Tilly „arrangiert“.

Was hat dich an der Zeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts fasziniert?

Es war eine Zeit des Aufbruchs. Mich hat interessiert, unter welchen Bedingungen junge Frauen damals lebten, als das Kaiserreich eine rasante Industrialisierung erlebte und wichtige Erfindungen gemacht wurden. Um 1908 kämpften auch in Deutschland Frauen, inspiriert durch die Suffragetten in England, für politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Gleichberechtigung. Ihre Forderungen umfassten unter anderem bereits die Abschaffung des § 218, gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit und das Frauenwahlrecht. Es gab viele Vorurteile und Widerstände gegenüber Frauen, die sich in wissenschaftlichen Männerdomänen wie der Paläontologie einen Platz erkämpfen wollten.

Wie würdest du deine Protagonistin Sophie von Mayden in drei Worten beschreiben?

Neugierig, mutig, liebenswert.

Können sich Frauen von heute noch etwas von ihr abgucken?

Meine Romanheldin hat ein Ziel, von dem sie sich auch durch Rückschläge nicht abbringen lässt, sondern stattdessen nach einem alternativen Weg sucht, um das zu erreichen, was sie sich vorgenommen hat. Ich hoffe, ihre Zielstrebigkeit wirkt inspirierend auf die jungen Frauen von heute. Sie sollten weiterkämpfen, denn trotz aller Freiheiten kann man ja noch immer nicht von wirklicher Parität in höheren Positionen und der gleichen Bezahlung von Frauen und Männern sprechen.

Als Sophie 1909 ihr Studium in Marburg begann, war sie als Frau eine Exotin. Im Wintersemester 2021/2022 haben erstmals mehr Frauen an deutschen Universitäten studiert als Männer. Auch der Frauenanteil bei Doktoranden und akademischen Mitarbeiter:innen ist inzwischen ausgeglichen, aber die wenigsten Professuren und Hochschulleitungen sind in weiblicher Hand. Was denkst du, was passieren muss, damit sich das Verhältnis auch dort ändert?

Um das Verhältnis von Frauen in Professuren und Hochschulleitungen zu verbessern, könnten gezielte Förderprogramme und Stipendien für Frauen, Mentoring-Programme, Quotenregelungen sowie die Schaffung von Arbeitsbedingungen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen, helfen. Letztendlich ist es wichtig, dass die Veränderungen von allen Beteiligten aktiv unterstützt werden, sowohl von Frauen als auch von Männern.

Sophie, die aus einem bürgerlichen Akademikerhaus kommt, verliebt sich in den Doktoranden Paul Klüver, der aus einfachen Verhältnissen stammt. Wie passt das zusammen?

Aus Sicht ihrer Eltern schloss sich eine solche Verbindung aus, da es für eine junge Frau aus großbürgerlicher Familie damals selbstverständlich war, nur eine vorteilhafte, standesgemäße Ehe mit einem wohlhabenden Mann einzugehen. Doch Sophie will lieber lernen, forschen, die Welt entdecken. Und insofern passen Paul und Sophie trotz aller gesellschaftlichen Unterschiede sehr gut zusammen: Beide sind von derselben Sache, der Paläontologie, fasziniert und begeistern sich für neue Entdeckungen.

Liebe und Profession – war damals beides möglich?

Sicher nur in Ausnahmefällen. In der Regel gaben Frauen ihr Studium oder ihren Beruf auf, sobald sie heirateten. Doch es gab auch damals schon Paare, die zusammen arbeiteten und forschten, wie den Paläontologen Fritz Drevermann und seine Ehefrau Ria, die gemeinsam auf Expedition gingen – ein Vorbild für das zukünftige Leben meiner Romanheldin Sophie.

Eine spektakuläre Expedition führt Sophie und Paul nach Afrika. Warst du selbst schon einmal in Afrika?

Seit ich in den 1990er-Jahren das erste Mal beruflich in Kenia war, habe ich mein Herz an den afrikanischen Kontinent verloren. Dort hatte ich die Gelegenheit, in der Nähe von Nairobi das Haus der Schriftstellerin Karen „Tania“ Blixen, die den wunderbaren Roman „Jenseits von Afrika“ geschrieben hat, zu besuchen. Am häufigsten war ich inzwischen in Südafrika, wo ich einige Freunde habe – zugezogene und dort geborene. Einmal war ich auch auf der Insel Sansibar, die zu Tansania gehört. Jetzt, aufgrund meiner Recherchen zu den Dinosaurierfundstätten am Berg Tendaguru in der damaligen Kolonie „Deutsch-Ostafrika“, zu der Tansania bis 1918 gehörte, möchte ich unheimlich gerne auch dorthin reisen und alles mit eigenen Augen sehen.

„Spannend bis zur letzten Seite. Wann kommt der Film?“ – Das sagt Hape Kerkeling zu deinem neuen Roman. Könntest du dir deine Geschichte auch gut auf der Leinwand vorstellen? Welche Schauspieler:innen sollten dabei sein?

Ich erzähle sehr filmisch, habe also – wie Hape Kerkeling es gleich bemerkt hat – immer die szenische Umsetzung vor Augen, wenn ich einen Roman schreibe. Ich denke, „Spuren einer fernen Zeit“ spielt nicht nur an interessanten Handlungsorten, sondern bietet auch ein breites Spektrum an Charakteren, die sich für eine filmische Umsetzung, ob im Kino oder Fernsehen, eignen würden. Für die Hauptrolle der Sophie von Mayden könnte ich mir sehr gut Paula Beer vorstellen, und als Sophies Marburger Freundin – die angehende Schriftstellerin Rahel Silberstein – wünsche ich mir Katharina Schüttler. Als Doktoranden Paul Klüver würde ich Tom Schilling besetzen oder auch Jannis Niewöhner. Und in der Rolle von Sophies bestem Freund Richard von Lohenstein sehe ich Florian David Fitz vor mir. Wenn dann noch Ken Duken den Paläontologen Fritz Drevermann spielt, steht mein Wunsch-Hauptcast. Bleibt also nur noch die Frage: Wer produziert den Film?

„Es gab viele Widerstände gegenüber Frauen, die sich in wissenschaftlichen Männerdomänen einen Platz erkämpfen wollten“

Die Berliner Autorin Birgit Borchert im Interview zu ihrem neuen Roman „Spuren einer fernen Zeit“, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Frankfurter Senckenberg-Museum spielt

Text: Sarah Luisa Görtz

Foto: Susie Knoll

Worum geht es in deinem neuen Roman?

Ich erzähle die Geschichte einer jungen Frau in der Kaiserzeit, die sich gegen die gesellschaftlichen Normen auflehnt, um ihr Leben anders zu gestalten, als es Anfang des 20. Jahrhunderts für Töchter aus großbürgerlichem Hause vorgesehen ist. Sophie von Mayden bekommt eine Anstellung im Frankfurter Senckenberg-Museum, wo sie Paul Klüver kennenlernt, einen jungen Doktoranden, aus sehr viel bescheideneren Verhältnissen, der sich seinen akademischen Weg hart erarbeiten musste. Er tritt ihr zunächst mit großer Skepsis gegenüber, glaubt nicht an die Ernsthaftigkeit ihrer Ziele. Mit ihrem Studium in Marburg und schließlich der Teilnahme an einer riskanten Expedition nach Afrika hofft Sophie, ihn und ihre Eltern davon überzeugen zu können, dass die Paläontologie für sie nicht nur ein netter Zeitvertreib ist, sondern echte Leidenschaft.

Du lebst in Berlin – warum dann der Schauplatz Frankfurt? Warum das Senckenberg-Museum?

Auf den ersten Blick lag es nahe, die Story rund um das Berliner Naturkundemuseum mit seinen imposanten Dinosauriern anzusiedeln. Doch dann fand ich heraus, dass das berühmte Senckenberg-Museum genau zu der Zeit, in der meine Geschichte spielen sollte, seinen damaligen Neubau bezog, und die altehrwürdige, malerische Universitätsstadt Marburg war perfekt, um meine Heldin dort studieren zu lassen. Ich wusste, dass die Entdeckungsreise zu neuen, mir teilweise unbekannten Schauplätzen interessanter wäre, als mich erzählerisch in meinem unmittelbaren Umfeld zu bewegen. Aber ganz ohne Berlin ging es dann doch nicht, da die spektakuläre Expedition nach Afrika, auf die ich Sophie unbedingt schicken wollte, vom hiesigen Naturkundemuseum organisiert wurde.

Kannst du dich noch an das erste Mal erinnern, als du ein Dinosaurierskelett gesehen hast?

Ja, sehr lebhaft – ein prägendes Erlebnis, das mein Interesse an Wissenschaft und Geschichte geweckt hat. Im Bremer Übersee-Museum stand ich als kleines Kind so einem riesigen Knochengerippe gegenüber. Das Interesse am Leben weit vor unserer Zeit hat mich nie losgelassen. Durch die Romanrecherchen bot sich mir nun die Gelegenheit, Näheres zur Dinosaurierforschung zu erfahren. Obwohl wir heute so viel mehr darüber wissen als zu Sophies Zeit, ist es für mich noch immer genauso faszinierend, im Senckenberg-Museum dem Skelett des Diplodocus longus gegenüberzustehen, wie es das im Dezember 1907 für meine Romanheldin gewesen sein muss.

„Schauplätze, (historische) Personen und der Kenntnisstand der Paläontologie zur Zeit der Handlung sind hervorragend recherchiert und in Szene gesetzt!“ – Das sagt Prof. Dr. Dieter Uhl, Leiter der Paläontologie am Senckenberg Naturmuseum Frankfurt, zu deinem Roman. Ein besonderes Lob aus dem Mund eines Wissenschaftlers – wie hast du recherchiert?

Um diese fiktive Geschichte so exakt wie möglich in einem realen Umfeld mit realen Personen anzusiedeln – ähnlich wie in der TV-Serie „Charité“ – musste ich in den unterschiedlichsten Quellen bis ins Detail recherchieren. Als gelernte Journalistin besitze ich dafür zum Glück die nötige Erfahrung. Meine Romanfiguren sollten schließlich nicht nur die Garderobe ihrer Zeit tragen, sondern auch nach deren Regeln denken und handeln. Die Recherchearbeit, vor allem das Studium der authentischen „Berichte der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft“, aber auch die eigene Anschauung der Handlungsorte und natürlich die Gespräche mit Fachleuten, wie den Wissenschaftlern im Senckenberg-Museum, waren unglaublich interessant und hilfreich. Professor Uhl hat mich nicht nur hinter die Kulissen des Museums blicken lassen, sondern stand mir dankenswerterweise auch während des Schreibprozesses mit seiner fachlichen Expertise zur Seite.

Wie viel Wahrheit und wie viel Fiktion stecken in deinem Buch?

Wahrheit und Fiktion überschneiden sich. Die fiktiven Romanfiguren sind Geschöpfe ihrer Zeit und hätten genauso leben können, wie ich es beschrieben habe. Bei meinen Recherchen stieß ich auf ein reales Vorbild für die fiktive Sophie von Mayden: die 1897 in Frankfurt geborene Paläontologin Tilly Edinger, die auch im Senckenberg-Museum geforscht und gearbeitet hat – allerdings erst einige Jahre nach meiner Romanheldin. Tilly Edinger gilt als Pionierin der Paläoneurologie und war eine der ersten weiblichen Paläontologen. Um diese Wissenschaftlerin zu würdigen, habe ich in meinem Roman eine Begegnung zwischen der fiktiven Sophie von Mayden und der damals elfjährigen Tilly „arrangiert“.

Was hat dich an der Zeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts fasziniert?

Es war eine Zeit des Aufbruchs. Mich hat interessiert, unter welchen Bedingungen junge Frauen damals lebten, als das Kaiserreich eine rasante Industrialisierung erlebte und wichtige Erfindungen gemacht wurden. Um 1908 kämpften auch in Deutschland Frauen, inspiriert durch die Suffragetten in England, für politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Gleichberechtigung. Ihre Forderungen umfassten unter anderem bereits die Abschaffung des § 218, gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit und das Frauenwahlrecht. Es gab viele Vorurteile und Widerstände gegenüber Frauen, die sich in wissenschaftlichen Männerdomänen wie der Paläontologie einen Platz erkämpfen wollten.

Wie würdest du deine Protagonistin Sophie von Mayden in drei Worten beschreiben?

Neugierig, mutig, liebenswert.

Können sich Frauen von heute noch etwas von ihr abgucken?

Meine Romanheldin hat ein Ziel, von dem sie sich auch durch Rückschläge nicht abbringen lässt, sondern stattdessen nach einem alternativen Weg sucht, um das zu erreichen, was sie sich vorgenommen hat. Ich hoffe, ihre Zielstrebigkeit wirkt inspirierend auf die jungen Frauen von heute. Sie sollten weiterkämpfen, denn trotz aller Freiheiten kann man ja noch immer nicht von wirklicher Parität in höheren Positionen und der gleichen Bezahlung von Frauen und Männern sprechen.

Als Sophie 1909 ihr Studium in Marburg begann, war sie als Frau eine Exotin. Im Wintersemester 2021/2022 haben erstmals mehr Frauen an deutschen Universitäten studiert als Männer. Auch der Frauenanteil bei Doktoranden und akademischen Mitarbeiter:innen ist inzwischen ausgeglichen, aber die wenigsten Professuren und Hochschulleitungen sind in weiblicher Hand. Was denkst du, was passieren muss, damit sich das Verhältnis auch dort ändert?

Um das Verhältnis von Frauen in Professuren und Hochschulleitungen zu verbessern, könnten gezielte Förderprogramme und Stipendien für Frauen, Mentoring-Programme, Quotenregelungen sowie die Schaffung von Arbeitsbedingungen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen, helfen. Letztendlich ist es wichtig, dass die Veränderungen von allen Beteiligten aktiv unterstützt werden, sowohl von Frauen als auch von Männern.

Sophie, die aus einem bürgerlichen Akademikerhaus kommt, verliebt sich in den Doktoranden Paul Klüver, der aus einfachen Verhältnissen stammt. Wie passt das zusammen?

Aus Sicht ihrer Eltern schloss sich eine solche Verbindung aus, da es für eine junge Frau aus großbürgerlicher Familie damals selbstverständlich war, nur eine vorteilhafte, standesgemäße Ehe mit einem wohlhabenden Mann einzugehen. Doch Sophie will lieber lernen, forschen, die Welt entdecken. Und insofern passen Paul und Sophie trotz aller gesellschaftlichen Unterschiede sehr gut zusammen: Beide sind von derselben Sache, der Paläontologie, fasziniert und begeistern sich für neue Entdeckungen.

Liebe und Profession – war damals beides möglich?

Sicher nur in Ausnahmefällen. In der Regel gaben Frauen ihr Studium oder ihren Beruf auf, sobald sie heirateten. Doch es gab auch damals schon Paare, die zusammen arbeiteten und forschten, wie den Paläontologen Fritz Drevermann und seine Ehefrau Ria, die gemeinsam auf Expedition gingen – ein Vorbild für das zukünftige Leben meiner Romanheldin Sophie.

Eine spektakuläre Expedition führt Sophie und Paul nach Afrika. Warst du selbst schon einmal in Afrika?

Seit ich in den 1990er-Jahren das erste Mal beruflich in Kenia war, habe ich mein Herz an den afrikanischen Kontinent verloren. Dort hatte ich die Gelegenheit, in der Nähe von Nairobi das Haus der Schriftstellerin Karen „Tania“ Blixen, die den wunderbaren Roman „Jenseits von Afrika“ geschrieben hat, zu besuchen. Am häufigsten war ich inzwischen in Südafrika, wo ich einige Freunde habe – zugezogene und dort geborene. Einmal war ich auch auf der Insel Sansibar, die zu Tansania gehört. Jetzt, aufgrund meiner Recherchen zu den Dinosaurierfundstätten am Berg Tendaguru in der damaligen Kolonie „Deutsch-Ostafrika“, zu der Tansania bis 1918 gehörte, möchte ich unheimlich gerne auch dorthin reisen und alles mit eigenen Augen sehen.

„Spannend bis zur letzten Seite. Wann kommt der Film?“ – Das sagt Hape Kerkeling zu deinem neuen Roman. Könntest du dir deine Geschichte auch gut auf der Leinwand vorstellen? Welche Schauspieler:innen sollten dabei sein?

Ich erzähle sehr filmisch, habe also – wie Hape Kerkeling es gleich bemerkt hat – immer die szenische Umsetzung vor Augen, wenn ich einen Roman schreibe. Ich denke, „Spuren einer fernen Zeit“ spielt nicht nur an interessanten Handlungsorten, sondern bietet auch ein breites Spektrum an Charakteren, die sich für eine filmische Umsetzung, ob im Kino oder Fernsehen, eignen würden. Für die Hauptrolle der Sophie von Mayden könnte ich mir sehr gut Paula Beer vorstellen, und als Sophies Marburger Freundin – die angehende Schriftstellerin Rahel Silberstein – wünsche ich mir Katharina Schüttler. Als Doktoranden Paul Klüver würde ich Tom Schilling besetzen oder auch Jannis Niewöhner. Und in der Rolle von Sophies bestem Freund Richard von Lohenstein sehe ich Florian David Fitz vor mir. Wenn dann noch Ken Duken den Paläontologen Fritz Drevermann spielt, steht mein Wunsch-Hauptcast. Bleibt also nur noch die Frage: Wer produziert den Film?

Was bedeuten dir das Schreiben und die Literatur?

Seit ich als Kind lesen gelernt habe, eröffneten sich mir fremde Welten, in die ich immer wieder gespannt, mit klopfendem Herzen oder wohligen Gefühlen abtauchen konnte. Daran hat sich im Laufe meines Lebens praktisch nichts geändert. Ich lese noch heute jeden Tag und kann ohne ein Buch nicht einschlafen. Was für ein Geschenk war es, als ich entdeckte, dass ich noch tiefer in die Buchwelten eindringen konnte, wenn ich sie selbst erfand. Nachdem ich als Journalistin jahrelang nur kurze, die Realität wiedergebende Texte geschrieben hatte, war es eine große Freude, als ich anfing, meinen ersten Roman zu schreiben, meine eigenen Welten zu erschaffen und meine Figuren darin zum Leben zu erwecken. Sobald die „Droge“ Schreiben mich gepackt hatte, konnte ich nicht mehr ohne sie leben. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mir neue Geschichten auszudenken und Bücher zu schreiben. Das wird nur noch dadurch getoppt, wenn man ein positives Feedback ebenso begeisterter LeserInnen bekommt.

Wie lautet dein wichtigster Tipp für angehende AutorInnen?

Nicht aufgeben, wenn es nicht auf Anhieb klappt! Die meisten Autoren haben die Erfahrung gemacht, dass man sehr viel Durchhaltevermögen und Geduld braucht, wenn aus der ersten Idee irgendwann tatsächlich ein richtiges Buch werden soll. Man muss bereit sein, Rückschläge einzustecken, selbstkritisch mit seinen Fähigkeiten sein und bereit, immer weiter zu lernen. Aber das Wichtigste ist, dass man es genießt zu schreiben. Für sich selbst. Wenn man dann irgendwann das Glück hat, dass auch andere dein Werk mögen, ist das ein besonderes Geschenk.

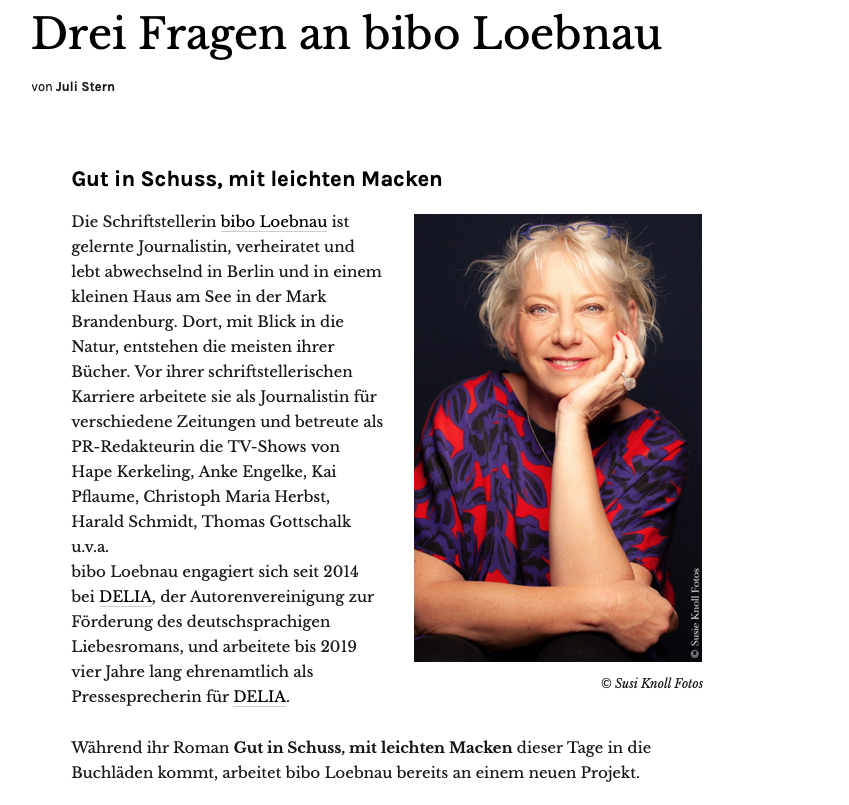

Was hat dich zu Gut in Schuss, mit leichten Macken inspiriert?

Wie bei fast allen meinen Büchern: das wahre Leben. Die Erkenntnis, dass heutzutage die wenigsten Lebenswege gradlinig verlaufen. Brüche, wie eine Trennung nach 20 Jahren Ehe, sind hart und schmerzhaft. Noch dazu mit Mitte vierzig, wie bei meiner Heldin Mia, die aus einem scheinbar unbeschwerten Luxusleben in Berlin-Dahlem hart auf dem Boden der Realität aufschlägt und feststellen muss, dass ihre bisherigen Bekannten keine wahren Freunde waren. Und dass sie sich mit grünen Smoothies, Jogging und teuren Shopping-Touren im permanenten Selbstoptimierungsstress befand. Dank neuer Freunde, einem neuen Umfeld in Kreuzberg und einem neuen Job, reift in ihr die Erkenntnis, dass Reichtum und Perfektion längst nicht so erstrebenswert sind, wie sie dachte, und auch andere Lebensentwürfe überaus reizvoll und spannend sein können. Und wenn dann noch ein interessanter Mann wie Tom auftaucht, wird es richtig aufregend …

Seit ich als Kind lesen gelernt habe, eröffneten sich mir fremde Welten, in die ich immer wieder gespannt, mit klopfendem Herzen oder wohligen Gefühlen abtauchen konnte. Daran hat sich im Laufe meines Lebens praktisch nichts geändert. Ich lese noch heute jeden Tag und kann ohne ein Buch nicht einschlafen. Was für ein Geschenk war es, als ich entdeckte, dass ich noch tiefer in die Buchwelten eindringen konnte, wenn ich sie selbst erfand. Nachdem ich als Journalistin jahrelang nur kurze, die Realität wiedergebende Texte geschrieben hatte, war es eine große Freude, als ich anfing, meinen ersten Roman zu schreiben, meine eigenen Welten zu erschaffen und meine Figuren darin zum Leben zu erwecken. Sobald die „Droge“ Schreiben mich gepackt hatte, konnte ich nicht mehr ohne sie leben. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mir neue Geschichten auszudenken und Bücher zu schreiben. Das wird nur noch dadurch getoppt, wenn man ein positives Feedback ebenso begeisterter LeserInnen bekommt.

Wie lautet dein wichtigster Tipp für angehende AutorInnen?

Nicht aufgeben, wenn es nicht auf Anhieb klappt! Die meisten Autoren haben die Erfahrung gemacht, dass man sehr viel Durchhaltevermögen und Geduld braucht, wenn aus der ersten Idee irgendwann tatsächlich ein richtiges Buch werden soll. Man muss bereit sein, Rückschläge einzustecken, selbstkritisch mit seinen Fähigkeiten sein und bereit, immer weiter zu lernen. Aber das Wichtigste ist, dass man es genießt zu schreiben. Für sich selbst. Wenn man dann irgendwann das Glück hat, dass auch andere dein Werk mögen, ist das ein besonderes Geschenk.

Was hat dich zu Gut in Schuss, mit leichten Macken inspiriert?

Wie bei fast allen meinen Büchern: das wahre Leben. Die Erkenntnis, dass heutzutage die wenigsten Lebenswege gradlinig verlaufen. Brüche, wie eine Trennung nach 20 Jahren Ehe, sind hart und schmerzhaft. Noch dazu mit Mitte vierzig, wie bei meiner Heldin Mia, die aus einem scheinbar unbeschwerten Luxusleben in Berlin-Dahlem hart auf dem Boden der Realität aufschlägt und feststellen muss, dass ihre bisherigen Bekannten keine wahren Freunde waren. Und dass sie sich mit grünen Smoothies, Jogging und teuren Shopping-Touren im permanenten Selbstoptimierungsstress befand. Dank neuer Freunde, einem neuen Umfeld in Kreuzberg und einem neuen Job, reift in ihr die Erkenntnis, dass Reichtum und Perfektion längst nicht so erstrebenswert sind, wie sie dachte, und auch andere Lebensentwürfe überaus reizvoll und spannend sein können. Und wenn dann noch ein interessanter Mann wie Tom auftaucht, wird es richtig aufregend …

LIEBESROMAN

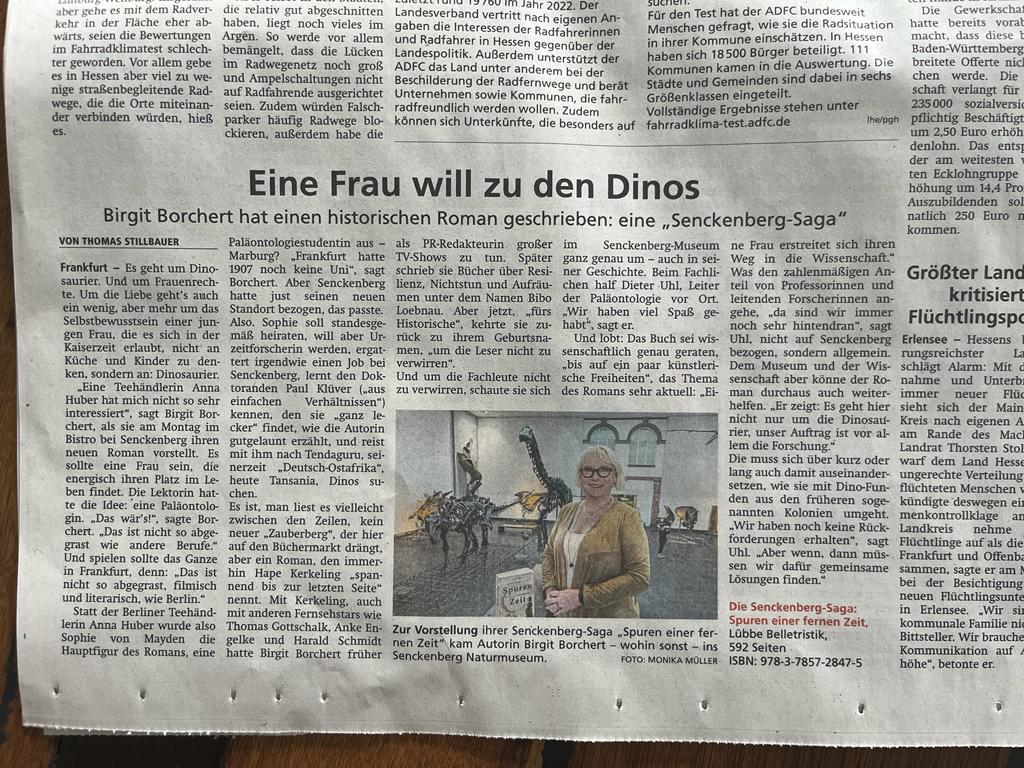

Hape Kerkeling inspiriert Berliner Roman-Autorin

Die Berliner Autorin Bibo Loebnau erklärt, wie sie Liebesgeschichten in Büchern festhält – und warum das nicht so einfach ist.

14.02.2019, Friederike Deichsler

Hape Kerkeling inspiriert Berliner Roman-Autorin

Die Berliner Autorin Bibo Loebnau erklärt, wie sie Liebesgeschichten in Büchern festhält – und warum das nicht so einfach ist.

14.02.2019, Friederike Deichsler

Foto: pa/Krauthöfer/Montage BM

Berlin. Eine toughe Frau wird aus ihrem gewohnten Umfeld geworfen, muss mit der neuen Situation zurechtkommen – und findet dabei idealerweise den Mann fürs Leben. So ungefähr sieht für die Berliner Autorin Bibo Loebnau eine gute Liebesgeschichte aus. Und so schreibt sie sie auch, denn die Berlinerin hat bereits mehrere Romane veröffentlicht, der nächste erscheint im September.

Dass es darin immer wieder um Liebe geht, ist für die Autorin naheliegend. „Ohne zwischenmenschliche Beziehungen wäre jede Geschichte langweilig“, sagt sie. Ihre Romane bezeichnet sie als Unterhaltungsromane. Liebe sei ein Teil davon, der die Handlung vorantreibe.

So schreibt Loebnau also über Liebesglück genauso wie über Sehnsucht, Frust und Trennungen, aber immer mit Happy End. Ihre Geschichten spielen im Hier und Jetzt – und in Berlin. „Als Handlungsort ist Berlin unschlagbar. Hier gibt es alles“, sagt die Schriftstellerin. Viele Szenen spielen in Schöneberg, wo die 55-Jährige lebt, oder in Kneipen und Restaurants, die sie gern besucht.

Auch für die Handlung sucht sie sich Inspiration im Alltag. „Meist dient ein Erlebnis oder eine Begegnung als Ausgangspunkt, um eine Geschichte zu stricken“, erklärt die Autorin. „Auch wenn frisch verliebte Freunde erzählen, wie sie sich kennengelernt haben, speichere ich das natürlich ab.“ Es stimmt also wohl, dass das Leben die besten Liebesgeschichten schreibt.

Inspiriert von langjährigem Freund Hape Kerkeling

Dazu, dass Bibo Loebnau diese in Romanform bringt, kam es eher zufällig. Sie ist Journalistin, arbeitete später als PR-Redakteurin. Irgendwann entschied sie, sich selbstständig zu machen. „Da hatte ich dann ein halbes Jahr Zeit, bevor ich loslegen konnte. Es war Sommer, ich wusste nichts mit mir anzufangen und habe einfach begonnen zu schreiben“, erzählt sie.

Inspiriert von ihrem langjährigen Freund Hape Kerkeling war ihr erstes Buch stark autobiografisch, erzählt von ihrem Weg aus Bremen in das Berlin der 80er-Jahre. Als Liebesroman war „Zoe – Sind denn alle netten Männer schwul?!“ zunächst nicht geplant. „Ich wollte die Geschichten, die ich erlebt habe, erzählen und habe dazu eine fiktive Handlung gestrickt. Es war allerdings schnell klar, dass die Hauptfigur auf der Suche nach Mr. Right ist“, sagt Loebnau.

Sie selbst ist seit fast 20 Jahren glücklich verheiratet, ihren eigenen Liebeskummer verarbeitet sie also nicht. „Aber ich schöpfe natürlich aus Geschichten von früher.“ In ihrem Roman „Sonne, Meer und Wolkenbruch“ etwa ging es um zwei Jugendliche, die sich nach einem Urlaubsflirt aus den Augen verlieren und 30 Jahre später wiedertreffen.

„Das große Drama, das die Protagonistin als Jugendliche erlebt hat, konnte ich sehr wohl abrufen, weil mir das selbst passiert ist“, erzählt Loebnau. Auch in der Hauptfigur von „Schorsch Clooney, die Landluft und ich“ findet sich Loebnaus früheres Ich als Klatschreporterin wieder. Die Handlung entspringe aber immer der Fantasie. „Das Tolle ist ja, dass ich die Freiheit habe, meine Protagonisten so agieren zu lassen, wie ich es schön finde“, erklärt die Autorin.

Sie wehrt sich gegen die Aussage, leichte Literatur sei leicht zu schreiben

Allerdings komme es vor, dass die Figuren ein Eigenleben entwickelten. So fühle Loebnau während des Schreibens genauso mit wie später die Leser. Das sei überhaupt das Angenehme an Liebesromanen: dass sie positive Emotionen auslösen. „Anders als beim Thriller kann ich mich entspannen und mich wohlfühlen in einer Geschichte, bei der ich sicher sein kann, dass sie gut ausgeht“, so Loebnau.

Dennoch wehrt sie sich gegen die Aussage, leichte Literatur sei leicht zu schreiben. „Leider werden Liebesromane oft abgetan“, sagt die Schriftstellerin, die sich auch bei Delia, der Vereinigung deutschsprachiger Liebesroman-Autorinnen und -Autoren, engagiert. Die Klassiker von Shakespeare, Goethe oder Schiller seien doch im Grunde alle Liebesgeschichten. „Doch mit dem Wort ‚Liebesroman‘ verbinden viele nur den Heftroman – der übrigens auch echt schwer zu schreiben ist.“

Eine schlüssige Geschichte mit Spannungsbogen zu erzählen, sei auf wenigen Seiten eine noch größere Herausforderung. Außerdem hätten viele Leser eine klare Erwartungshaltung, die es zu erfüllen gelte. Das Genre der Liebesromane sei aber noch weit größer: Krimis oder eben Unterhaltungsromane, in denen Beziehungen eine Rolle spielen, zählen ebenfalls dazu.

Das Wichtigste ist laut Bibo Loebnau, dass die Emotionen der Charaktere immer nachvollziehbar seien. Das Ende der Geschichte sollte jedoch auch die Autorin zufriedenstellen, gibt sie zu – und hat da klare Vorstellungen: „Kitschig mit Hochzeitsglocken ist nicht mein Ding. Aber man soll wissen: Das könnte was werden mit den beiden.“

Dass es darin immer wieder um Liebe geht, ist für die Autorin naheliegend. „Ohne zwischenmenschliche Beziehungen wäre jede Geschichte langweilig“, sagt sie. Ihre Romane bezeichnet sie als Unterhaltungsromane. Liebe sei ein Teil davon, der die Handlung vorantreibe.

So schreibt Loebnau also über Liebesglück genauso wie über Sehnsucht, Frust und Trennungen, aber immer mit Happy End. Ihre Geschichten spielen im Hier und Jetzt – und in Berlin. „Als Handlungsort ist Berlin unschlagbar. Hier gibt es alles“, sagt die Schriftstellerin. Viele Szenen spielen in Schöneberg, wo die 55-Jährige lebt, oder in Kneipen und Restaurants, die sie gern besucht.

Auch für die Handlung sucht sie sich Inspiration im Alltag. „Meist dient ein Erlebnis oder eine Begegnung als Ausgangspunkt, um eine Geschichte zu stricken“, erklärt die Autorin. „Auch wenn frisch verliebte Freunde erzählen, wie sie sich kennengelernt haben, speichere ich das natürlich ab.“ Es stimmt also wohl, dass das Leben die besten Liebesgeschichten schreibt.

Inspiriert von langjährigem Freund Hape Kerkeling

Dazu, dass Bibo Loebnau diese in Romanform bringt, kam es eher zufällig. Sie ist Journalistin, arbeitete später als PR-Redakteurin. Irgendwann entschied sie, sich selbstständig zu machen. „Da hatte ich dann ein halbes Jahr Zeit, bevor ich loslegen konnte. Es war Sommer, ich wusste nichts mit mir anzufangen und habe einfach begonnen zu schreiben“, erzählt sie.

Inspiriert von ihrem langjährigen Freund Hape Kerkeling war ihr erstes Buch stark autobiografisch, erzählt von ihrem Weg aus Bremen in das Berlin der 80er-Jahre. Als Liebesroman war „Zoe – Sind denn alle netten Männer schwul?!“ zunächst nicht geplant. „Ich wollte die Geschichten, die ich erlebt habe, erzählen und habe dazu eine fiktive Handlung gestrickt. Es war allerdings schnell klar, dass die Hauptfigur auf der Suche nach Mr. Right ist“, sagt Loebnau.

Sie selbst ist seit fast 20 Jahren glücklich verheiratet, ihren eigenen Liebeskummer verarbeitet sie also nicht. „Aber ich schöpfe natürlich aus Geschichten von früher.“ In ihrem Roman „Sonne, Meer und Wolkenbruch“ etwa ging es um zwei Jugendliche, die sich nach einem Urlaubsflirt aus den Augen verlieren und 30 Jahre später wiedertreffen.

„Das große Drama, das die Protagonistin als Jugendliche erlebt hat, konnte ich sehr wohl abrufen, weil mir das selbst passiert ist“, erzählt Loebnau. Auch in der Hauptfigur von „Schorsch Clooney, die Landluft und ich“ findet sich Loebnaus früheres Ich als Klatschreporterin wieder. Die Handlung entspringe aber immer der Fantasie. „Das Tolle ist ja, dass ich die Freiheit habe, meine Protagonisten so agieren zu lassen, wie ich es schön finde“, erklärt die Autorin.

Sie wehrt sich gegen die Aussage, leichte Literatur sei leicht zu schreiben

Allerdings komme es vor, dass die Figuren ein Eigenleben entwickelten. So fühle Loebnau während des Schreibens genauso mit wie später die Leser. Das sei überhaupt das Angenehme an Liebesromanen: dass sie positive Emotionen auslösen. „Anders als beim Thriller kann ich mich entspannen und mich wohlfühlen in einer Geschichte, bei der ich sicher sein kann, dass sie gut ausgeht“, so Loebnau.

Dennoch wehrt sie sich gegen die Aussage, leichte Literatur sei leicht zu schreiben. „Leider werden Liebesromane oft abgetan“, sagt die Schriftstellerin, die sich auch bei Delia, der Vereinigung deutschsprachiger Liebesroman-Autorinnen und -Autoren, engagiert. Die Klassiker von Shakespeare, Goethe oder Schiller seien doch im Grunde alle Liebesgeschichten. „Doch mit dem Wort ‚Liebesroman‘ verbinden viele nur den Heftroman – der übrigens auch echt schwer zu schreiben ist.“

Eine schlüssige Geschichte mit Spannungsbogen zu erzählen, sei auf wenigen Seiten eine noch größere Herausforderung. Außerdem hätten viele Leser eine klare Erwartungshaltung, die es zu erfüllen gelte. Das Genre der Liebesromane sei aber noch weit größer: Krimis oder eben Unterhaltungsromane, in denen Beziehungen eine Rolle spielen, zählen ebenfalls dazu.

Das Wichtigste ist laut Bibo Loebnau, dass die Emotionen der Charaktere immer nachvollziehbar seien. Das Ende der Geschichte sollte jedoch auch die Autorin zufriedenstellen, gibt sie zu – und hat da klare Vorstellungen: „Kitschig mit Hochzeitsglocken ist nicht mein Ding. Aber man soll wissen: Das könnte was werden mit den beiden.“

Zum 40. Eröffnungsjubiläum der legendären Berliner Disko "Dschungel" – die in bibo Loebnaus Roman "Zoe – Damals ist noch lang nicht heute" eine wichtige Rolle spielt – erschien im Oktober 2018 ein mehrseitiger Artikel im FAZ-Magazin und ein Multimedia-Special mit Interviews online.

Zur Erinnerungsrunde über legendäre Zeiten trafen sich 14 ehemalige Gäste und Macher. Das Gespräch, mit den Schauspielern Jürgen Vogel, Christoph M. Ohrt, dem Maler Salomé, der Autorin bibo Loebnau u.a., ist hier nachzulesen und die einzelnen Video-Interviews auf der zweiten Seite zu hören und zu sehen: FAZ-Magazin (Link anklicken)

Zur Erinnerungsrunde über legendäre Zeiten trafen sich 14 ehemalige Gäste und Macher. Das Gespräch, mit den Schauspielern Jürgen Vogel, Christoph M. Ohrt, dem Maler Salomé, der Autorin bibo Loebnau u.a., ist hier nachzulesen und die einzelnen Video-Interviews auf der zweiten Seite zu hören und zu sehen: FAZ-Magazin (Link anklicken)

© FAZ.NET, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Fotos: Daniel Pilar

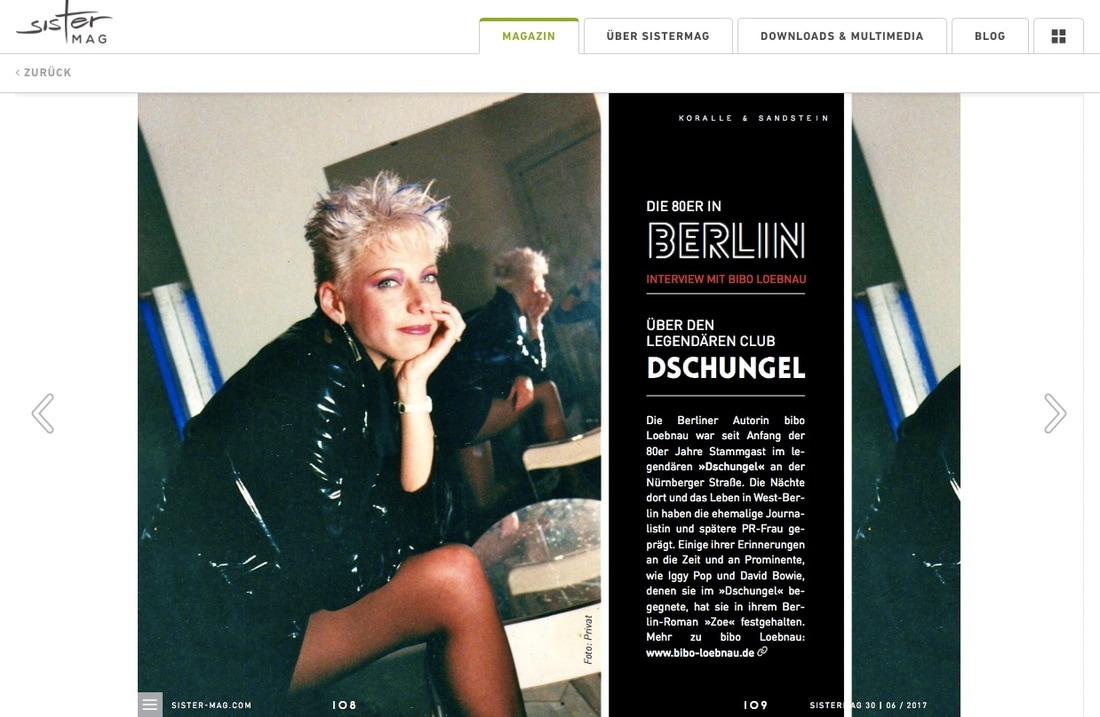

Die Berliner Autorin bibo Loebnau war seit Anfang der 80er Jahre Stammgast im legendären „Dschungel“ an der Nürnberger Straße. Die Nächte dort und das Leben in West-Berlin haben die ehemalige Journalistin und spätere PR-Frau geprägt. Einige ihrer Erinnerungen an die Zeit und an Prominente, wie Iggy Pop und David Bowie, denen sie im „Dschungel“ begegnete, hat sie in ihrem Berlin-Roman „Zoe“ festgehalten.

In welcher Zeit hast du den Dschungel besucht?

Mein erstes Mal „Dschungel“ war Anfang der Achtziger. Mit einer Freundin bin ich zum Iggy-Pop-Konzert von Bremen nach Berlin getrampt, und der „Dschungel“ war bei unserer Ankunft, morgens um halb fünf, unser erster Anlaufpunkt, weil mein Cousin Walter Schörling, der dort arbeitete, der einzige Mensch war, den wir in der Mauerstadt kannten. Allerdings hatte ich ihn viele Jahre nicht gesehen. Als wir ankamen, hatte der „Dschungel“ schon zu, weil er immer pünktlich um vier Uhr morgens seine Türen schloss. Zum Glück waren Walter und einige Mitarbeiter noch bei der Abrechnung und ließen die beiden 17-jährigen Landpomeranzen, mit Schlafsäcken unterm Arm, ein. Somit ist mein erster Eindruck vom legendären „Dschungel“, der einer quasi menschenleeren, hellerleuchteten, coolen, relativ kleinen Location, mit vielen Spiegeln, einer weißen Wendeltreppe zur Galerie, mit Springbrunnen und Aquarium – und mit extrem coolen, attraktiven und freundlichen Menschen. Wir waren schwer beeindruckt und bereits am nächsten Abend zum Tanzen und Cocktail-Trinken wieder da. Und dabei lernten wir dann auch gleich Iggy Pop und Band kennen – wow! Später, bis zum Ende des Dschungels 1993, war ich regelmäßiger Gast.

In welcher Beziehung hast du zum Dschungel und den Menschen dort drin gestanden?

Mein Cousin Walter Schörling war einer der Besitzer des „Dschungels“ und viele meiner Freunde waren, wie ich, Gäste.

Hast du in der Zeit auch andere Clubs besucht? Wie hat sich der Dschungel von diesen unterschieden?

Ich bin 1983 als Studentin nach Berlin gezogen und im Laufe der Jahre natürlich auch in anderen angesagten Bars und Clubs – die damals allerdings schlicht Kneipen und Discos hießen – unterwegs. Je nach Tageszeit ging man z.B. ins „Café Swing“, „Risiko“, „Cri du Chat“, „DNC“, „Querelle“, „Mitropa“, „Slumberland“, „Pinguin Club“, „Oranienbar“, „90 Grad“ etc. Aber der „Dschungel“ war vor allem donnerstags und sonntags der zentrale Anziehungspunkt. Aufgrund seiner rigorosen Türpolitik, der coolen Musik und der Internationalität der Gäste, war er immer anders und besonderer, als die anderen Discos.

Gab es Erlebnisse im Dschungel, bei denen du denkst, „das würde heute so gar nicht mehr gehen?“

Im „Dschungel“ war es verboten, bzw. verpönt, Fotos zu machen. Zum Glück gab es damals weder Handys noch Digitalkameras. Eine analoge Kamera fiel also in jedem Falle auf. Deshalb gibt es sehr wenige Bilder vom Innenleben mit Gästen. Nur ein paar heimliche Aufnahmen und einige von größeren Partys, wo Fotos okay waren. Außerdem galt als ungeschriebenes Gesetz, dass die vielen prominenten Gäste nicht angesprochen oder begafft wurden. Sie konnten dort ebenso privat feiern, wie wir. Natürlich kriegte jeder mit, wenn z.B. David Bowie, Iggy Pop, Prince oder andere Stars da waren, aber tunlichst nur aus dem Augenwinkel oder indem man ganz normal mit ihnen tanzte, plauderte oder etwas zusammen trank – wie mit jedem anderen. So ist es mir mit Iggy Pop ergangen und später auch mit David Bowie.

Wie würdest du das Lebensgefühl in der Zeit beschreiben?

In einem Wort: cool.

Was glaubst du ist das Erbe des Dschungels?

Die Erinnerungen der Gäste und Mitarbeiter. Der „Dschungel“ hat das Leben der meisten geprägt – in unterschiedlichem Maße. Nicht umsonst gibt es im Facebook eine (geschlossene) Gruppe Ehemaliger, in der sich noch heute über Erinnerungen an die Zeit ausgetauscht wird. Ich habe viele persönliche Erlebnisse in meinem Buch „Zoe“ festgehalten, und bei mir zu Hause steht noch eine mit dunkelblauem Samt bezogene und diversen Zigaretten-Brandlöchern übersäte, Sitzbank von der Galerie des „Dschungels“, die 2014 als Leihgabe in der „Bowie is“-Ausstellung ausgestellt war. Außerdem haben Walter Schörling und ich vor ein paar Jahren eine Website gestaltet, um die Erinnerungen wach zu halten: www.dschungelberlin.de

In welcher Zeit hast du den Dschungel besucht?

Mein erstes Mal „Dschungel“ war Anfang der Achtziger. Mit einer Freundin bin ich zum Iggy-Pop-Konzert von Bremen nach Berlin getrampt, und der „Dschungel“ war bei unserer Ankunft, morgens um halb fünf, unser erster Anlaufpunkt, weil mein Cousin Walter Schörling, der dort arbeitete, der einzige Mensch war, den wir in der Mauerstadt kannten. Allerdings hatte ich ihn viele Jahre nicht gesehen. Als wir ankamen, hatte der „Dschungel“ schon zu, weil er immer pünktlich um vier Uhr morgens seine Türen schloss. Zum Glück waren Walter und einige Mitarbeiter noch bei der Abrechnung und ließen die beiden 17-jährigen Landpomeranzen, mit Schlafsäcken unterm Arm, ein. Somit ist mein erster Eindruck vom legendären „Dschungel“, der einer quasi menschenleeren, hellerleuchteten, coolen, relativ kleinen Location, mit vielen Spiegeln, einer weißen Wendeltreppe zur Galerie, mit Springbrunnen und Aquarium – und mit extrem coolen, attraktiven und freundlichen Menschen. Wir waren schwer beeindruckt und bereits am nächsten Abend zum Tanzen und Cocktail-Trinken wieder da. Und dabei lernten wir dann auch gleich Iggy Pop und Band kennen – wow! Später, bis zum Ende des Dschungels 1993, war ich regelmäßiger Gast.

In welcher Beziehung hast du zum Dschungel und den Menschen dort drin gestanden?

Mein Cousin Walter Schörling war einer der Besitzer des „Dschungels“ und viele meiner Freunde waren, wie ich, Gäste.

Hast du in der Zeit auch andere Clubs besucht? Wie hat sich der Dschungel von diesen unterschieden?

Ich bin 1983 als Studentin nach Berlin gezogen und im Laufe der Jahre natürlich auch in anderen angesagten Bars und Clubs – die damals allerdings schlicht Kneipen und Discos hießen – unterwegs. Je nach Tageszeit ging man z.B. ins „Café Swing“, „Risiko“, „Cri du Chat“, „DNC“, „Querelle“, „Mitropa“, „Slumberland“, „Pinguin Club“, „Oranienbar“, „90 Grad“ etc. Aber der „Dschungel“ war vor allem donnerstags und sonntags der zentrale Anziehungspunkt. Aufgrund seiner rigorosen Türpolitik, der coolen Musik und der Internationalität der Gäste, war er immer anders und besonderer, als die anderen Discos.

Gab es Erlebnisse im Dschungel, bei denen du denkst, „das würde heute so gar nicht mehr gehen?“

Im „Dschungel“ war es verboten, bzw. verpönt, Fotos zu machen. Zum Glück gab es damals weder Handys noch Digitalkameras. Eine analoge Kamera fiel also in jedem Falle auf. Deshalb gibt es sehr wenige Bilder vom Innenleben mit Gästen. Nur ein paar heimliche Aufnahmen und einige von größeren Partys, wo Fotos okay waren. Außerdem galt als ungeschriebenes Gesetz, dass die vielen prominenten Gäste nicht angesprochen oder begafft wurden. Sie konnten dort ebenso privat feiern, wie wir. Natürlich kriegte jeder mit, wenn z.B. David Bowie, Iggy Pop, Prince oder andere Stars da waren, aber tunlichst nur aus dem Augenwinkel oder indem man ganz normal mit ihnen tanzte, plauderte oder etwas zusammen trank – wie mit jedem anderen. So ist es mir mit Iggy Pop ergangen und später auch mit David Bowie.

Wie würdest du das Lebensgefühl in der Zeit beschreiben?

In einem Wort: cool.

Was glaubst du ist das Erbe des Dschungels?

Die Erinnerungen der Gäste und Mitarbeiter. Der „Dschungel“ hat das Leben der meisten geprägt – in unterschiedlichem Maße. Nicht umsonst gibt es im Facebook eine (geschlossene) Gruppe Ehemaliger, in der sich noch heute über Erinnerungen an die Zeit ausgetauscht wird. Ich habe viele persönliche Erlebnisse in meinem Buch „Zoe“ festgehalten, und bei mir zu Hause steht noch eine mit dunkelblauem Samt bezogene und diversen Zigaretten-Brandlöchern übersäte, Sitzbank von der Galerie des „Dschungels“, die 2014 als Leihgabe in der „Bowie is“-Ausstellung ausgestellt war. Außerdem haben Walter Schörling und ich vor ein paar Jahren eine Website gestaltet, um die Erinnerungen wach zu halten: www.dschungelberlin.de

Sonntagsbrunch mit der Autorin bibo Loebnau

Auch heute gibt es bei mir wieder einen gemütlichen Sonntagsbrunch. Zu Gast ist bei mir heute eine Autorin, die ich ebenfalls über die Autorenvereiniung DELIA (Vereinigung deutschsprachiger Liebesromanautoren und –autorinnen) kenne. Dementsprechend geht es in ihren Büchern natürlich auch um große Gefühle und die Irrungen und Wirrungen der Liebe. Ich freue mich, heute mit bibo Loebnau über ihre Bücher, ihr Leben und über ihre Brunch-Präferenzen sprechen zu dürfen.

Liebe bibo, für alle Autoren gibt es zunächst die obligatorischen Brunch-Fragen:

Kaffee oder Tee?

Kaffee!

Milch, Zucker, schwarz?

Mit Milchschaum.

Herzhaft oder süß?

Süß – wobei bittere Orangenmarmelade mein Favorit ist.

Warm oder kalt?

Am liebsten knusprige, warme Bäcker-Brötchen und ein weichgekochtes Ei oder Spiegeleier mit Bacon und Baked Beans. Ich bekomme Appetit, aber vielleicht sollten wir uns erst mal ein bisschen unterhalten, liebe Doro?

1. Die erste Frage liegt für mich irgendwie auf der Hand und ich riskiere jetzt mal, dass du sie nicht mehr hören kannst. Wie kommst du zu deinem Pseudonym „bibo“ und was hat es mit der Kleinschreibung auf sich?

Mein Spitzname ist entstanden, als ich anfing, als Journalistin zu arbeiten und ein sogenanntes Kürzel für meine Artikel brauchte. Aus meinem Mädchennamen „Birgit Borchert“ entstand das kleingeschriebene „bibo“ – und ruckzuck hatte ich meinen Spitznamen weg. Inzwischen nennt mich sogar meine Mutter so ;-) Im Laufe der Jahre hat sich das „bibo“ zu einer Art Markenzeichen entwickelt. Und seit meiner Heirat, vor fast 17 Jahren, heiße ich bibo Loebnau.

2. Dein aktueller Roman „Sonne, Meer und Wolkenbruch“ geht der (für mich) spannenden Frage nach, ob man sich ein zweites Mal in dieselbe Person verlieben kann. Deine Protagonistin trifft im Internet auf ihre erste große Liebe, die sie seit 30 Jahren nicht mehr gesehen hat. Hand aufs Herz, hast du auch schon mal online nach „Verflossenen“ gegoogelt und – was macht für dich den Reiz dieses Gedankenspiels aus?

Dann lüfte ich hier mal das Geheimnis … Ja, ich habe nach einer verflossenen, großen Liebe gegoogelt – und bin fündig geworden … Daraus entstand die Idee für mein Buch. Und der Prolog ist sehr nah an meiner eigenen Geschichte. Allerdings kann die Wirklichkeit mit der Fantasie wohl nur selten mithalten. Aber die Vorstellung fand ich faszinierend. Also habe ich die Story so weitergesponnen, wie sie sich im Idealfall hätte entwickeln können. Wobei ich, im Gegensatz zu meiner Heldin Lea, sehr zufrieden mit meinem realen Leben bin ;-)

3. Ich habe gesehen, dass du auch einen Beitrag zu einer Anthologie („Hinterland“) verfasst hast. Die darin enthaltenen Erzählungen sind alle von der Musik David Bowies inspiriert. Welche Bedeutung haben Bowie und seine Musik in deinem Leben und wie hast du die Nachricht von seinem Tod verdaut? (David Bowie starb am 10. Januar 2016 in New York).

Ich bin seit meinem fünfzehnten Lebensjahr Bowie-Fan, besitze alle seine Platten und sogar ein paar Bootlegs. Und ich hatte das große Glück, David Bowie zweimal leibhaftig zu treffen. Diese Begegnungen waren so beeindruckend, dass ich sie in meinem ersten Roman „Zoe“ verarbeitet habe. Als ich um eine Erzählung für die Anthologie gebeten wurde, war ich mit Begeisterung dabei und habe „Tiefes Blau“ geschrieben – eine SciFi-Story, die auf Bowies Song „Sound and Vision“ basiert. Zu der Ausstellung „Bowie is …“ bin ich extra nach London geflogen und habe sie mir an zwei Tagen zweimal angesehen. Als die Ausstellung dann 2014 nach Berlin kam, konnte ich sogar ein sehr besonderes Ausstellungsstück beisteuern, das dort dann in der Berlin-Sektion stand: ein blaues Samtsofa aus dem legendären Berliner Club „Dschungel“, in dem Bowie und Iggy Pop in den 70ern und 80ern häufiger zu Gast waren – so wie ich. Inzwischen steht das Möbelstück, auf dem er einst gesessen hat, wieder bei mir zu Hause. David Bowies völlig überraschender und viel zu früher Tod hat mich schwer getroffen. Ich habe sehr um diesen großartigen Künstler und Musiker getrauert. Zum Glück bleiben uns seine Musik und der große Einfluss, den er auf so viele Künstler hatte, noch immer hat und sicher auch zukünftig haben wird.

4. Du bist gelernte Journalistin und hast unter anderem als PR-Redakteurin TV-Shows einiger ganz großer Namen betreut (Hape Kerkeling, Thomas Gottschalk, Anke Engelke...). Das stelle ich mir spannend vor. Was hat dich während dieser Tätigkeit am meisten überrascht oder beeindruckt?

Schon als Journalistin habe ich viele nationale und internationale Schauspieler, Moderatoren und andere Künstler interviewt und dann elf Jahre lang die großen Shows bei Sat.1 als PR-Redakteurin betreut. Gerade zu Anfang war es sehr beeindruckend, mit diesen Stars aus Kino und Fernsehen so nah zusammenzuarbeiten, sie backstage und bei privaten Gelegenheiten zu erleben. Die Erfahrungen waren oft spannend, aber manchmal auch etwas enttäuschend. Erstaunlich ist die Erkenntnis: je größer der Star, desto entspannter und umgänglicher sind die meisten – zum Beispiel Madonna oder Thomas Gottschalk – sobald man an deren Managern vorbei ist ;-) Das sind halt Profis. Doch von all den Stars, die ich im Laufe der Jahre kennengelernt habe, hat sich nur mit einem eine echte, tiefe Freundschaft entwickelt – mit Hape Kerkeling. Er ist ein wunderbarer Mensch, der praktisch eins zu eins ist – vor und hinter der Kamera. In meinem Roman „Schorsch Clooney, die Landluft und ich“ habe ich viele der lustigen und schrägen Geschichten, die ich in elf Jahren hinter den Kulissen des Showbusiness erlebt habe, verarbeitet. Allerdings habe ich die Akteure so verfremdet, dass sie sich hoffentlich nicht wiedererkennen, denn nicht immer sind die Geschichten besonders schmeichelhaft … ;-)

5. Grandios find ich ja auch schon die Titel deiner Romane: „Zoe – Sind denn alle netten Männer schwul?!“ und „Schorsch Clooney, die Landluft und ich“. Einen griffigen Titel zu finden, der neugierig macht und gleichzeitig schon einen kleinen Einblick gibt, was man von dem Buch erwarten kann, finde ich unglaublich schwierig. Ich selbst tu mich da oft echt schwer. Fliegt dir als PR-Frau so etwas zu oder zernagst du auch erst einmal ein 10er Pack Bleistifte, bis dir etwas Gutes einfällt?

Noch schwieriger, als einen knackigen Titel für ein Buch zu finden, finde ich den Klappentext. Über 300 Seiten in wenigen Sätzen auf den Punkt zu bringen, und den Leser neugierig zu machen, ist nicht leicht. Der Titel zu meinem ersten Roman „Zoe – Sind denn alle netten Männer schwul?!“ stammt tatsächlich von mir und „Sonne, Meer und Wolkenbruch“ auch. Also scheine ich ein gewisses Talent für Titel, die zum Inhalt des Buches passen, zu haben. An beiden habe ich nicht sehr lange rumgedacht, sie waren einfach plötzlich da. Aber „Schorsch Clooney, die Landluft und ich“ hat sich eine Autorenkollegin einfallen lassen. Ich fand den Titel perfekt und sehr viel besser als meinen Arbeitstitel.

6. Bei welchem Buch würdest du dir wünschen, dass du es geschrieben hättest?

Ich bin ein großer Fan des amerikanischen Autors Christopher Moore. Seine Fantasie, der schwarze Humor und die lockere Schreibe begeistern mich. Sein Buch „Die Bibel nach Biff“ hätte ich sehr gerne selbst geschrieben.

7. Was ist für dich das Schönste am Schreiben?

Dass man während des Schreibens komplett in eine andere Welt eintauchen kann, in der die Figuren, die man sich ausgedacht hat, ein Eigenleben entwickeln und man ihnen als Autor dann folgt und sich selbst überraschen lassen kann, wie sie die Geschichte vorantreiben. Trotz eines Exposés, das ich unerlässlich finde, genieße ich die Freiheit, beim Schreiben immer mal einen unvorhergesehenen Schlenker zu machen und zu sehen, was sich daraus entwickelt. Das ist für mich jedes Mal ein großes Wunder und ich liebe es.

8. Was ist für dich die größte Schwierigkeit beim Schreiben?

Aus einer ersten Idee eine Geschichte zu entwickeln, die einen Spannungsbogen und interessante, lebendige Figuren hat, die die Leser in ihren Bann ziehen. Wenn das Grundgerüst endlich steht, geht mir das eigentliche Schreiben recht gut und flott von der Hand, weil ich selbst viel Spaß dabei habe.

9. Passiert es dir, dass sich Charaktere auch schon einmal verselbstständigen und Dinge tun, die du so gar nicht geplant hattest?

Ja, genau. (siehe Frage 7)

10. Trifft dich Kritik? Wie gehst du damit um?

Da man als Künstler mit seinem Werk immer versucht, sein Bestes zu geben und oftmals sehr Persönliches in meine Bücher einfließt, trifft mich eine negative Kritik natürlich schmerzlich. Am liebsten möchte ich dann sofort mit dem Kritiker direkt sprechen und erklären, warum er sich irrt ;-) Doch Bücher (genau wie Filme oder Gemälde) sind nun mal Geschmackssache – was der eine großartig und berührend findet, lässt den anderen völlig kalt. Im Vorfeld einer Veröffentlichung ist konstruktive Kritik unerlässlich und sehr hilfreich. Manchmal steckt man so in seiner Geschichte drin, dass man gar nicht merkt, dass für einen Außenstehenden vielleicht nicht alles so klar und logisch ist, wie es im eigenen Kopf beim Schreiben erscheint. Da bin ich dann sehr dankbar für Kritik, die mich weiterbringt. Man lernt ja ständig dazu.

Liebe bibo, ich danke dir sehr für deine Zeit und freue mich, dass du Lust hattest, dich meinen neugierigen Fragen zu stellen. Ich wünsche dir auch weiterhin viel Freude am Schreiben und Erfolg mit deinen Projekten.

Vielen Dank für die wirklich interessanten Fragen, liebe Doro. Und jetzt brauche ich unbedingt zwei Spiegeleier mit Bacon und Baked Beans! ;-)

Das klingt gut.

Das Gespräch führte Doro Stiller / Wortwucher.de

Auch heute gibt es bei mir wieder einen gemütlichen Sonntagsbrunch. Zu Gast ist bei mir heute eine Autorin, die ich ebenfalls über die Autorenvereiniung DELIA (Vereinigung deutschsprachiger Liebesromanautoren und –autorinnen) kenne. Dementsprechend geht es in ihren Büchern natürlich auch um große Gefühle und die Irrungen und Wirrungen der Liebe. Ich freue mich, heute mit bibo Loebnau über ihre Bücher, ihr Leben und über ihre Brunch-Präferenzen sprechen zu dürfen.

Liebe bibo, für alle Autoren gibt es zunächst die obligatorischen Brunch-Fragen:

Kaffee oder Tee?

Kaffee!

Milch, Zucker, schwarz?

Mit Milchschaum.

Herzhaft oder süß?

Süß – wobei bittere Orangenmarmelade mein Favorit ist.

Warm oder kalt?

Am liebsten knusprige, warme Bäcker-Brötchen und ein weichgekochtes Ei oder Spiegeleier mit Bacon und Baked Beans. Ich bekomme Appetit, aber vielleicht sollten wir uns erst mal ein bisschen unterhalten, liebe Doro?

1. Die erste Frage liegt für mich irgendwie auf der Hand und ich riskiere jetzt mal, dass du sie nicht mehr hören kannst. Wie kommst du zu deinem Pseudonym „bibo“ und was hat es mit der Kleinschreibung auf sich?

Mein Spitzname ist entstanden, als ich anfing, als Journalistin zu arbeiten und ein sogenanntes Kürzel für meine Artikel brauchte. Aus meinem Mädchennamen „Birgit Borchert“ entstand das kleingeschriebene „bibo“ – und ruckzuck hatte ich meinen Spitznamen weg. Inzwischen nennt mich sogar meine Mutter so ;-) Im Laufe der Jahre hat sich das „bibo“ zu einer Art Markenzeichen entwickelt. Und seit meiner Heirat, vor fast 17 Jahren, heiße ich bibo Loebnau.

2. Dein aktueller Roman „Sonne, Meer und Wolkenbruch“ geht der (für mich) spannenden Frage nach, ob man sich ein zweites Mal in dieselbe Person verlieben kann. Deine Protagonistin trifft im Internet auf ihre erste große Liebe, die sie seit 30 Jahren nicht mehr gesehen hat. Hand aufs Herz, hast du auch schon mal online nach „Verflossenen“ gegoogelt und – was macht für dich den Reiz dieses Gedankenspiels aus?

Dann lüfte ich hier mal das Geheimnis … Ja, ich habe nach einer verflossenen, großen Liebe gegoogelt – und bin fündig geworden … Daraus entstand die Idee für mein Buch. Und der Prolog ist sehr nah an meiner eigenen Geschichte. Allerdings kann die Wirklichkeit mit der Fantasie wohl nur selten mithalten. Aber die Vorstellung fand ich faszinierend. Also habe ich die Story so weitergesponnen, wie sie sich im Idealfall hätte entwickeln können. Wobei ich, im Gegensatz zu meiner Heldin Lea, sehr zufrieden mit meinem realen Leben bin ;-)

3. Ich habe gesehen, dass du auch einen Beitrag zu einer Anthologie („Hinterland“) verfasst hast. Die darin enthaltenen Erzählungen sind alle von der Musik David Bowies inspiriert. Welche Bedeutung haben Bowie und seine Musik in deinem Leben und wie hast du die Nachricht von seinem Tod verdaut? (David Bowie starb am 10. Januar 2016 in New York).

Ich bin seit meinem fünfzehnten Lebensjahr Bowie-Fan, besitze alle seine Platten und sogar ein paar Bootlegs. Und ich hatte das große Glück, David Bowie zweimal leibhaftig zu treffen. Diese Begegnungen waren so beeindruckend, dass ich sie in meinem ersten Roman „Zoe“ verarbeitet habe. Als ich um eine Erzählung für die Anthologie gebeten wurde, war ich mit Begeisterung dabei und habe „Tiefes Blau“ geschrieben – eine SciFi-Story, die auf Bowies Song „Sound and Vision“ basiert. Zu der Ausstellung „Bowie is …“ bin ich extra nach London geflogen und habe sie mir an zwei Tagen zweimal angesehen. Als die Ausstellung dann 2014 nach Berlin kam, konnte ich sogar ein sehr besonderes Ausstellungsstück beisteuern, das dort dann in der Berlin-Sektion stand: ein blaues Samtsofa aus dem legendären Berliner Club „Dschungel“, in dem Bowie und Iggy Pop in den 70ern und 80ern häufiger zu Gast waren – so wie ich. Inzwischen steht das Möbelstück, auf dem er einst gesessen hat, wieder bei mir zu Hause. David Bowies völlig überraschender und viel zu früher Tod hat mich schwer getroffen. Ich habe sehr um diesen großartigen Künstler und Musiker getrauert. Zum Glück bleiben uns seine Musik und der große Einfluss, den er auf so viele Künstler hatte, noch immer hat und sicher auch zukünftig haben wird.

4. Du bist gelernte Journalistin und hast unter anderem als PR-Redakteurin TV-Shows einiger ganz großer Namen betreut (Hape Kerkeling, Thomas Gottschalk, Anke Engelke...). Das stelle ich mir spannend vor. Was hat dich während dieser Tätigkeit am meisten überrascht oder beeindruckt?

Schon als Journalistin habe ich viele nationale und internationale Schauspieler, Moderatoren und andere Künstler interviewt und dann elf Jahre lang die großen Shows bei Sat.1 als PR-Redakteurin betreut. Gerade zu Anfang war es sehr beeindruckend, mit diesen Stars aus Kino und Fernsehen so nah zusammenzuarbeiten, sie backstage und bei privaten Gelegenheiten zu erleben. Die Erfahrungen waren oft spannend, aber manchmal auch etwas enttäuschend. Erstaunlich ist die Erkenntnis: je größer der Star, desto entspannter und umgänglicher sind die meisten – zum Beispiel Madonna oder Thomas Gottschalk – sobald man an deren Managern vorbei ist ;-) Das sind halt Profis. Doch von all den Stars, die ich im Laufe der Jahre kennengelernt habe, hat sich nur mit einem eine echte, tiefe Freundschaft entwickelt – mit Hape Kerkeling. Er ist ein wunderbarer Mensch, der praktisch eins zu eins ist – vor und hinter der Kamera. In meinem Roman „Schorsch Clooney, die Landluft und ich“ habe ich viele der lustigen und schrägen Geschichten, die ich in elf Jahren hinter den Kulissen des Showbusiness erlebt habe, verarbeitet. Allerdings habe ich die Akteure so verfremdet, dass sie sich hoffentlich nicht wiedererkennen, denn nicht immer sind die Geschichten besonders schmeichelhaft … ;-)

5. Grandios find ich ja auch schon die Titel deiner Romane: „Zoe – Sind denn alle netten Männer schwul?!“ und „Schorsch Clooney, die Landluft und ich“. Einen griffigen Titel zu finden, der neugierig macht und gleichzeitig schon einen kleinen Einblick gibt, was man von dem Buch erwarten kann, finde ich unglaublich schwierig. Ich selbst tu mich da oft echt schwer. Fliegt dir als PR-Frau so etwas zu oder zernagst du auch erst einmal ein 10er Pack Bleistifte, bis dir etwas Gutes einfällt?

Noch schwieriger, als einen knackigen Titel für ein Buch zu finden, finde ich den Klappentext. Über 300 Seiten in wenigen Sätzen auf den Punkt zu bringen, und den Leser neugierig zu machen, ist nicht leicht. Der Titel zu meinem ersten Roman „Zoe – Sind denn alle netten Männer schwul?!“ stammt tatsächlich von mir und „Sonne, Meer und Wolkenbruch“ auch. Also scheine ich ein gewisses Talent für Titel, die zum Inhalt des Buches passen, zu haben. An beiden habe ich nicht sehr lange rumgedacht, sie waren einfach plötzlich da. Aber „Schorsch Clooney, die Landluft und ich“ hat sich eine Autorenkollegin einfallen lassen. Ich fand den Titel perfekt und sehr viel besser als meinen Arbeitstitel.

6. Bei welchem Buch würdest du dir wünschen, dass du es geschrieben hättest?

Ich bin ein großer Fan des amerikanischen Autors Christopher Moore. Seine Fantasie, der schwarze Humor und die lockere Schreibe begeistern mich. Sein Buch „Die Bibel nach Biff“ hätte ich sehr gerne selbst geschrieben.

7. Was ist für dich das Schönste am Schreiben?

Dass man während des Schreibens komplett in eine andere Welt eintauchen kann, in der die Figuren, die man sich ausgedacht hat, ein Eigenleben entwickeln und man ihnen als Autor dann folgt und sich selbst überraschen lassen kann, wie sie die Geschichte vorantreiben. Trotz eines Exposés, das ich unerlässlich finde, genieße ich die Freiheit, beim Schreiben immer mal einen unvorhergesehenen Schlenker zu machen und zu sehen, was sich daraus entwickelt. Das ist für mich jedes Mal ein großes Wunder und ich liebe es.

8. Was ist für dich die größte Schwierigkeit beim Schreiben?

Aus einer ersten Idee eine Geschichte zu entwickeln, die einen Spannungsbogen und interessante, lebendige Figuren hat, die die Leser in ihren Bann ziehen. Wenn das Grundgerüst endlich steht, geht mir das eigentliche Schreiben recht gut und flott von der Hand, weil ich selbst viel Spaß dabei habe.

9. Passiert es dir, dass sich Charaktere auch schon einmal verselbstständigen und Dinge tun, die du so gar nicht geplant hattest?

Ja, genau. (siehe Frage 7)

10. Trifft dich Kritik? Wie gehst du damit um?

Da man als Künstler mit seinem Werk immer versucht, sein Bestes zu geben und oftmals sehr Persönliches in meine Bücher einfließt, trifft mich eine negative Kritik natürlich schmerzlich. Am liebsten möchte ich dann sofort mit dem Kritiker direkt sprechen und erklären, warum er sich irrt ;-) Doch Bücher (genau wie Filme oder Gemälde) sind nun mal Geschmackssache – was der eine großartig und berührend findet, lässt den anderen völlig kalt. Im Vorfeld einer Veröffentlichung ist konstruktive Kritik unerlässlich und sehr hilfreich. Manchmal steckt man so in seiner Geschichte drin, dass man gar nicht merkt, dass für einen Außenstehenden vielleicht nicht alles so klar und logisch ist, wie es im eigenen Kopf beim Schreiben erscheint. Da bin ich dann sehr dankbar für Kritik, die mich weiterbringt. Man lernt ja ständig dazu.

Liebe bibo, ich danke dir sehr für deine Zeit und freue mich, dass du Lust hattest, dich meinen neugierigen Fragen zu stellen. Ich wünsche dir auch weiterhin viel Freude am Schreiben und Erfolg mit deinen Projekten.

Vielen Dank für die wirklich interessanten Fragen, liebe Doro. Und jetzt brauche ich unbedingt zwei Spiegeleier mit Bacon und Baked Beans! ;-)

Das klingt gut.

Das Gespräch führte Doro Stiller / Wortwucher.de

Eine Medientussi schnuppert Landluft

In "Schorsch Clooney, die Landluft und ich" erzählt bibo Loebnau von einer Klatschreporterin Ina, die eine Auszeit auf dem Lande nimmt - und würzt die Geschichte mit Anekdoten aus der Medienwelt.

Von Hape Kerkeling

Nein, ich schreibe keine Rezensionen oder Buch-Tipps! Grundsätzlich nicht - in erster Linie, weil mir dazu einfach die Zeit fehlt, zumal jetzt, wo gerade meine neue CD herausgekommen ist!

Aber dann hab ich das neue Buch meiner Freundin bibo in die Finger bekommen, in dem es im Wesentlichen um Dinge geht, mit denen nicht nur ich, sondern auch die Autorin sich bestens auskennen – die Medien und die Welt hinter den Kulissen des Showbusiness: Die Berliner Klatschreporterin Ina muss nach einem Hörsturz dringend mal abschalten, und das versucht sie in einem kleinen Dorf in Brandenburg. Doch dort trifft sie auf ganz neue Probleme, wie zum Beispiel eine sabbelige Bäckersfrau, einen grummeligen Bauern und einen sabbernden Bernhardiner. Dann wittert Ina eine Skandalstory, als sie den als schwul geltenden Popstar Patrick enttarnt, der sich ebenfalls inkognito in Bienensee verkrochen hat.

Meine absolute Lieblings-Nebenfigur ist die Bäckersfrau Simone, die sich selbst "Simonn" nennt. Sie trägt ihr großes Herz in ihrem breiten Brandenburgisch auf der Zunge, hat einen heimlichen Telefonsex-Nebenjob und gerät völlig aus dem Häuschen, als der Schauspieler George Clooney eines Tages leibhaftig ihre Bäckerei betritt! Natürlich erzählt sie anschließend jedem, dass der "Schorsch Clooney bei mir jedeckten Appelkuchen jekooft" hat. Herrlich! Bei den Beschreibungen der Tücken des Landlebens, über die die Großstadtpflanze Ina immer wieder stolpert und beinahe verzweifelt, musste ich oft laut auflachen.

Witzige Anekdoten aus der MedienweltSoweit der rote Faden, der sich durch den Roman zieht. Zusätzlich hat bibo Loebnau noch eine zweite Ebene eingezogen, die ich für eine sehr gelungene Ergänzung zur eigentlichen Story halte. Über das Buch verteilt gibt es jede Menge witzige Anekdoten aus der Medienwelt, die schlüssig in die Handlung eingeflochten wurden. Dabei konnte die Autorin aus dem großen Erfahrungsschatz schöpfen, den sie in vielen Jahren als Pressefrau für einen Fernsehsender angehäuft hat.

Die Macken und Marotten so mancher TV-Kollegen schimmern in Inas - natürlich frei erfundenen - Erinnerungen deutlich durch, und mir hat es großen Spaß gemacht, zu raten, wer für welche Figur wohl Pate gestanden hat. Bei zwei der Geschichten wusste ich es gleich, denn das war ich wohl selber, aber zum Glück komme ich ganz gut dabei weg ...

Mein Fazit: Der originelle Buchtitel hält, was er verspricht - beste Unterhaltung. Die leichte Erzählweise und plastische Sprache haben mich auf Anhieb in die Geschichte hineingezogen. Die originellen Charaktere werden vom ersten Satz an lebendig, und man ist neugierig, wie es mit ihnen weitergeht. Man lacht und leidet mit Ina und wünscht ihr von Herzen ein Happy End. Ein wunderbarer Roman, der süchtig macht.

In "Schorsch Clooney, die Landluft und ich" erzählt bibo Loebnau von einer Klatschreporterin Ina, die eine Auszeit auf dem Lande nimmt - und würzt die Geschichte mit Anekdoten aus der Medienwelt.

Von Hape Kerkeling

Nein, ich schreibe keine Rezensionen oder Buch-Tipps! Grundsätzlich nicht - in erster Linie, weil mir dazu einfach die Zeit fehlt, zumal jetzt, wo gerade meine neue CD herausgekommen ist!

Aber dann hab ich das neue Buch meiner Freundin bibo in die Finger bekommen, in dem es im Wesentlichen um Dinge geht, mit denen nicht nur ich, sondern auch die Autorin sich bestens auskennen – die Medien und die Welt hinter den Kulissen des Showbusiness: Die Berliner Klatschreporterin Ina muss nach einem Hörsturz dringend mal abschalten, und das versucht sie in einem kleinen Dorf in Brandenburg. Doch dort trifft sie auf ganz neue Probleme, wie zum Beispiel eine sabbelige Bäckersfrau, einen grummeligen Bauern und einen sabbernden Bernhardiner. Dann wittert Ina eine Skandalstory, als sie den als schwul geltenden Popstar Patrick enttarnt, der sich ebenfalls inkognito in Bienensee verkrochen hat.

Meine absolute Lieblings-Nebenfigur ist die Bäckersfrau Simone, die sich selbst "Simonn" nennt. Sie trägt ihr großes Herz in ihrem breiten Brandenburgisch auf der Zunge, hat einen heimlichen Telefonsex-Nebenjob und gerät völlig aus dem Häuschen, als der Schauspieler George Clooney eines Tages leibhaftig ihre Bäckerei betritt! Natürlich erzählt sie anschließend jedem, dass der "Schorsch Clooney bei mir jedeckten Appelkuchen jekooft" hat. Herrlich! Bei den Beschreibungen der Tücken des Landlebens, über die die Großstadtpflanze Ina immer wieder stolpert und beinahe verzweifelt, musste ich oft laut auflachen.

Witzige Anekdoten aus der MedienweltSoweit der rote Faden, der sich durch den Roman zieht. Zusätzlich hat bibo Loebnau noch eine zweite Ebene eingezogen, die ich für eine sehr gelungene Ergänzung zur eigentlichen Story halte. Über das Buch verteilt gibt es jede Menge witzige Anekdoten aus der Medienwelt, die schlüssig in die Handlung eingeflochten wurden. Dabei konnte die Autorin aus dem großen Erfahrungsschatz schöpfen, den sie in vielen Jahren als Pressefrau für einen Fernsehsender angehäuft hat.

Die Macken und Marotten so mancher TV-Kollegen schimmern in Inas - natürlich frei erfundenen - Erinnerungen deutlich durch, und mir hat es großen Spaß gemacht, zu raten, wer für welche Figur wohl Pate gestanden hat. Bei zwei der Geschichten wusste ich es gleich, denn das war ich wohl selber, aber zum Glück komme ich ganz gut dabei weg ...

Mein Fazit: Der originelle Buchtitel hält, was er verspricht - beste Unterhaltung. Die leichte Erzählweise und plastische Sprache haben mich auf Anhieb in die Geschichte hineingezogen. Die originellen Charaktere werden vom ersten Satz an lebendig, und man ist neugierig, wie es mit ihnen weitergeht. Man lacht und leidet mit Ina und wünscht ihr von Herzen ein Happy End. Ein wunderbarer Roman, der süchtig macht.

GETIDAN-Interview mit der Berliner Autorin bibo Loebnau über ihren zweiten Roman, der als eBook im books2read-Verlag erschienen ist.

Worum geht es in „Schorsch Clooney, die Landluft und ich”?

Die Klatschreporterin Ina Franks braucht nach einem Hörsturz dringend Ruhe. Die findet sie in einem kleinen Brandenburger Dorf. Neben den Tücken des Landlebens trifft sie dort auf den Pop-Sänger Patrick Holmes, der ihr – unfreiwillig – zu einer neuen Skandalstory verhelfen soll. Und dann taucht auch noch George Clooney in der Dorfbäckerei auf …

Fällt es leichter, einen zweiten Roman zu schreiben als ein Romandebüt?

Der erste Roman war eindeutig leichter zu schreiben, weil ich da ganz naiv rangegangen bin und einfach des aufgeschrieben habe, was schon lange in mir schlummerte. Ich brauchte nur ein paar Notizen auf einem Zettel, dann ging’s los. Beim nächsten Buch bin ich das Ganze etwas professioneller angegangen und habe vorher ein Exposé geschrieben, in dem ich die Handlung von Anfang bis Ende in Kurzform skizziert habe. Das ist sehr hilfreich, damit man sich nicht verzettelt. Romanfiguren neigen nämlich dazu, ein Eigenleben zu entwickeln. Da bietet einem der rote Faden eine gute Stütze, damit man die Handlung nicht aus den Augen verliert, den Spannungsbogen hält und zu einem logischen Ende kommt. Trotzdem ergeben sich beim Schreiben immer wieder ungeahnte Schlenker, die dann natürlich eingebaut werden müssen.

„Zoe- Sind denn alle netten Männer schwul?!” war streckenweise autobiographisch. Wie viel bibo Loebnau steckt in der neuen Hauptfigur Ina Frinks?

Ich denke, eine Romanfigur lebt nur dann, wenn man sich als Autor mit ihr identifizieren kann. Also hat Ina sicher auch einige Eigenschaften von mir übernommen. Und da ich selber mal Klatschreporterin war und die PR für die Shows bei Sat.1 gemacht habe, weiß ich genau, worüber ich schreibe, wenn ich meine Heldin in eben diesen Jobs agieren lasse. Es hat mir besonders großes Vergnügen bereitet, auch in diesem Buch wieder selbsterlebte Geschichten unterzubringen. Die Einblicke hinter die Kulissen des Showbusiness kann man wohl nur schreiben, wenn man sie selbst erlebt hat. Allerdings habe ich die Namen und Ereignisse der teilweise haarsträubenden Storys so verfremdet, dass sich die betreffenden Stars und Sternchen hoffentlich nicht wiedererkennen.

„Schorsch Clooney, die Landluft und ich” erscheint als eBook. Welche Vorteile bietet diese digitale Form Ihnen und den Lesern?

Ich liebe Bücher und habe mich, wie bestimmt die meisten Leser, lange dagegen gewehrt, eBooks auf einem Reader zu lesen. Zuerst habe ich mir so ein Gerät nur angeschafft, um darauf meine Manuskripte in Papierqualität Korrektur lesen zu können. Es geht nämlich ganz schön ins Geld, wenn man mehrfach 300 Seiten im Copyshop ausdrucken muss, um dann darin herumzuredigieren. Doch schnell habe ich gemerkt, dass es auch sehr angenehm ist, auf einem Reader andere Bücher zu lesen. Gerade als Vielleser hat das immense Vorteile. Irgendwann quollen meine Regale von Taschenbüchern über, die ich vermutlich kein zweites Mal lesen würde, aber bei denen ich mich scheute, sie einfach wegzuwerfen.

Wie viele eBooks haben Sie aktuell auf Ihrem Reader?

Derzeit sind es ungefähr 160 Bücher, die ich alle noch lesen will. Am liebsten im Bett und im Urlaub. Und da ist es eine Frage des Gewichts. Wer jemals mit einem dicken Wälzer im Bett gekämpft hat weiß, wie mühsam das ist. Beim Reader kann ich nicht nur mit einem Fingerdruck umblättern, sondern habe auch noch gleich das Licht integriert. Auch mein Urlaubsgepäck ist dank Reader jetzt deutlich leichter. Außerdem kann ich mir bei Bedarf via WiFi auch im Ausland mal schnell ein neues Buch herunterladen, das mir eine Freundin gerade empfohlen hat. Ganz besondere Bücher kaufe ich mir natürlich immer noch ab und zu als Papierbuch und erfreue mich dann an einem schönen Einband oder einem bunten Lesebändchen. Und die kommen dann zu Hause ins Regal.

Wie haben Sie und der neue books2read-Verlag zusammengefunden?

Für mein zweites Buch habe ich mich gefragt, ob ich mich erneut an einen Verlag binden will oder das auf eigene Faust angehen soll. Aber so ganz ohne professionelle Unterstützung wollte ich mich auch nicht als Selfpublisher ans Werk machen. Da gibt es inzwischen so viele, die sich zum Schreiben berufen fühlen, dass man sie kaum noch von hauptberuflichen Autoren unterscheiden kann. Da kam mir das Angebot von books2read gerade Recht. Ein neuer Verlag, der sich ganz dem eBook verschrieben hat und dennoch äußerst professionell aufgestellt ist, weil er zu einem der weltweit größten Verlagshäuser, Harlequin Enterprises, gehört. Dort traf ich auf ein sehr motiviertes Team, das viel schneller und effizienter arbeitet, als so mancher alteingesessene Verlag, bei dem es von den ersten Gesprächen bis zur Veröffentlichung gern mal ein bis zwei Jahre dauert. Bei books2read schaffen wir das in nicht mal vier Monaten. Am 29. März ging der neue Verlag an den Start, mit acht neuen eBooks – und meines ist eins davon.

Schreibt sich ein eBook leichter als ein auf Papier gedrucktes Buch?

Für mich als Autorin ist es von Vorteil, dass es bei einem eBook völlig egal ist, ob man 200 oder 400 Seiten schreibt. Ich habe leider bei meinem ersten Buch die Erfahrung machen müssen, dass ich aus dem fertiglektorierten Text innerhalb weniger Tage 80 Seiten rausstreichen musste. Der einzige Grund war der, dass dem Verlag die Papierkosten ansonsten zu hoch gewesen wären. Es tut aber keinem Buch gut, wenn man einfach ganze Passagen streichen muss. Deshalb habe ich jetzt, nachdem ich die Rechte an meinem ersten Buch zurückbekommen habe, die Chance genutzt, die ursprüngliche, längere Fassung auf eigene Faust bei amazon zu publizieren – inklusive der zuvor fehlenden 80 Seiten!

Was enthält die 80 Seiten längere eBook-Fassung von „Zoe – Sind denn alle guten Männer schwul?!”, das im gedruckten Buch verschwiegen wurde?

Grundsätzlich sind viele der mühsam gekürzten Sätze jetzt wieder in ihrer ursprünglichen, besseren Fassung zu lesen. Außerdem fehlte ein Kapitel, in dem Zoe und ihre Freundin als Teenies in Berlin versehentlich in einen Punk-Club geraten, und die Leser erfahren in einem anderen Kapitel, was Zoe eigentlich in den 90er Jahren in Berlin so alles angestellt hat.

Wie würde „Zoe” Ihr neues Buch gefallen?

Ina und Zoe würden sich bestimmt gut verstehen. Beide sind humorvolle Powerfrauen, bei denen auch mal was schiefgeht. Aber anstatt aufzugeben, packen sie neue Herausforderungen an und meistern sie mit einem Lächeln.

Gibt es Pläne und Ideen für weitere Buchprojekte?

In meiner virtuellen Schublade im Computer liegen zwei fast fertige Manuskripte, die auf Veröffentlichung warten. Und zwei neue Buchideen habe ich auch schon…

Sie leben in Berlin. Ist Landluft besser für die Liebe als Hauptstadtluft?

Ich glaube, das kommt ganz auf die Menschen an, denen man begegnet. Und da ist ja – trotz moderner Möglichkeiten, wie der Internet-Partnersuche – immer der Zufall entscheidend. Man kann seinem Mr. Right oder seiner Mrs. Right im Urlaub am anderen Ende der Welt oder beim Bäcker um die Ecke begegnen. Man muss einfach immer offen für neue Optionen sein. Und ob man sich auf dem Lande oder in der Großstadt besser lieben kann, sollte man unbedingt im Selbstversuch testen.

Zum Schluss die Gretchenfrage: George Clooney oder Brad Pitt?

Natürlich George Clooney! Da gibt es für mich gar keine Diskussion. Der Mann sieht nicht nur unverschämt gut aus, hat entzückende Lachfältchen und macht grandiose Filme, sondern er ist auch immer wieder Single! Wer will schon mit Angelina Jolie um Brad Pitt konkurrieren? Ich hab es beim Schreiben meines Buches jedenfalls sehr genossen, George Clooney höchstpersönlich in dem kleinen Dorf auftauchen und die Bäckersfrau Simone in ihrem brandenburgischen Dialekt aufseufzen zu lassen: „Schorsch Clooney war hier!“

Warum sollten auch Männer Ihr Buch lesen?

Es kommt ein Traktor im Buch vor! Aber ganz im Ernst, diese Einteilung in Männer- und Frauenliteratur finde ich albern. In meinem Roman ist die Hauptfigur zwar eine Frau, aber ohne die Männer, denen sie begegnet, wäre es sicher langweilig. Patrick Holmes ist ein cooler Typ, mit dem sich bestimmt auch einige Männer identifizieren können. Und neben all den lustigen Verwicklungen im Buch geht es auch um ernste Themen, wie Hörsturz und Burnout-Syndrom. Und das betrifft ja auch stressgeplagte Männer.

Das Gespräch führte Michael Scholten

GETIDAN-Interview mit der Autorin bibo Loebnau über ihren Roman „Zoe – Sind denn alle netten Männer schwul?!“ und die Berliner Clubszene der 80er-Jahre

Im Ihrem Buch begegnet die Romanfigur Zoe dem Musiker Iggy Pop und später auch David Bowie. Sind diese Ereignisse autobiografisch?